Информация по беременности и родам

-

Современная медицина говорит, что начинать воспитывать своего ребенка можно еще задолго до его зачатия. Просто подходя к вопросу сознательного родительства, люди могут позаботиться о том, чтобы их дети родились здоровыми. Для этого надо всего лишь проверить состояние своего здоровья и провести лечение в случае необходимости. Иногда подобная проверка помогает выявить сами причины бесплодия и ликвидировать их. Именно для этого существует прегравидарная подготовка к беременности. Современные диагностические методики и накопленный огромный опыт позволяют заблаговременно выявить факторы, которые могут спровоцировать очевидные проблемы с вынашиванием ребёнка и негативно сказаться на его здоровье.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА И КОМУ ОНА НЕОБХОДИМА?

Прегравидарная подготовка (лат. gravida –беременная, pre – предшествие), включает комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка.

- Прегравидарная подготовка необходима обоим будущим родителям, так как здоровье

будущего ребенка напрямую зависит от состояния обоих родителей.

- Прегравидарное консультирование необходимо проводить всем женщинам,

планирующим беременность при посещение врача акушера-гинеколога. Врачи любых специальностей должны также учитывать возможность наступления беременности у таких женщин и информировать их о необходимости проведения прегравидарной подготовки.

- Правильно спланированная заблаговременная подготовка к беременности, проведенное

обследование и устранение выявленных нарушений снижает вероятность рождения детей с врождёнными пороками развития (ВПР), риск осложнений беременности, родов и послеродового периода.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

На сегодняшний день прегравидарная подготовка к беременности заключается во всестороннем обследовании, консультациях врачей и устранении возможных причин нарушения здоровья. Особенно внимательно стоит отнестись к этому периоду тем женщинам, у которых уже случался опыт неудачных беременностей

Этапы прегравидарной подготовки:

- Определение состояния здоровья будущих родителей и оценка факторов риска, так называемое прегравидарное консультирование:

сбор анамнеза, физикальное обследование, лабораторный скрининг.

- Профилактические мероприятия:

- планирование беременности,

- коррекция образа жизни (питания, веса, физической активности), отказ от вредных

привычек,

- дополнительный прием витаминов и микроэлементов.

- Расширенный объем лечебно-профилактических мероприятий у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и наличием хронических заболеваний.

- Прегравидарное консультирование

Прегравидарное консультирование проводит врач акушер-гинеколог. Необходимо обратиться к врачу как минимум за 3 месяца до планируемого зачатия. Тем не менее врач любой специальности, которому стало известно о том, что пациентка планирует беременность, должен сообщать ей о необходимости проведения подготовки к беременности, рекомендовать соответствующую консультацию.

При первичном посещение акушера-гинеколога, врач проведет сбор анамнеза- активное получение информации о будущих родителях, который включает в себя:

- Перенесённые ранее заболевания, травмы или операции.

- Наличие хронических заболеваний, прием медикаментов, наличие аллергической

реакцией

- Наличие наследственных заболеваний.

- Неблагоприятное воздействие экологических факторов (радиация, химические агенты,

работа в условиях высокой плотности электромагнитных полей).

- Условия труда и риски, связанные с профессиональной деятельностью.

- Бытовые условия, образ жизни.

- Особенности пищевого поведения.

- Наличие вредных привычек.

- Имелись ли артериальные и венозные тромбозы у будущих родителей или тромбозы в

молодом и зрелом возрасте у кровных родственников.

При сборе акушерского-гинекологического анамнеза женщины необходимо уточнить следующее

- Менструальная функция: в каком возрасте возникла менструация, длительность

менструального цикла, регулярность и болезненность менструаций, обильность кровопотери.

- Возраст начала половой жизни, сексуальная активность, количество половых партнёров и

их смена за последние 6 месяца, применяемые методы контрацепции (вид, длительность).

- Акушерский анамнез: число и исход предыдущих беременностей, рождение детей с

врожденными пороками развитиями, мертворождения, эктопическая беременность, использование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), осложнения предыдущих беременностей — преэклампсия, артериальная гипертензия (АГ), гестационный диабет, преждевременные роды, задержка роста плода (ЗРП), отслойка плаценты, осложнения после абортов и родов

- Бесплодие: отсутствие наступления беременности при регулярной половой жизни без

контрацепции в течение 1 года

- Оперативные вмешательства на органах брюшной полости и малого таза,

- Наличие или перенесенные инфекции, передающиеся половым путем, воспалительные

заболевания органов малого таза

При сборе семейного анамнеза имеют значение данные о наследственных заболеваниях у родственников 1-й и 2-й степени родства (родители супругов, дети, родные братья, сёстры, дяди, тёти, племянники), а также заболевания с наследственной предрасположенностью у родственников 1-й степени родства (инсульт, инфаркт, АГ, онкологические заболевания, эндокринопатии).

- Осмотр и физикальное обследование женщины:

Обращают внимание на наличие кожных заболеваний, таких, как акне, себорея, наличие стрий (так называемые растяжки), гиперпигментации кожных складок, на развитие молочных желёз или выделения из сосков, которые могут говорить об эндокринных нарушениях, влияющих на возможность наступления беременности.

Индекс массы тела (ИМТ) в норме равен 18–24,9 кг/м2. Ожирение (ИМТ более 30 кг/м2) ассоциировано со снижением репродуктивной функции. У женщин с низкой массой тела (ИМТ менее 18,5 кг/м2) вероятность наступления беременности также снижена.

Артериальное давление (АД). Регулярное измерение АД позволяет выявить женщин с артериальной гипертензией и включить их в группу высокого акушерского риска по преэклампсии, преждевременной отслойке плаценты, преждевременным родам, задержке роста плода. Своевременно назначенная антигипертензивная терапия позволяет стабилизировать АД и снижает риск возникновения осложнений, приведенных выше.

Общее обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, опорно-двигательного аппарата.

Акушерско-гинекологическое обследование, оценка вагинальной микрофлоры и цитологических мазков:

• Влагалищное исследование при помощи зеркал со взятием мазков.

Оценка характера влагалищного отделяемого, определение его pH, с целью исключения бактериального вагиноза(БВ).

Перед планированием беременности необходимо обязательно восстановить микрофлору влагалища. Наиболее частая разновидность влагалищных дисбиозов — бактериальный вагиноз. При его наличие в несколько раз возникает риск возникновения преждевременных родов, инфицирования плода, больше вероятность возникновения послеродовых гнойно-септических осложнений.

Для ликвидации бактериального вагиноза необходимы следующие мероприятия:

- Коррекция внешних и внутренних факторов, приводящих к нарушению микрофлоры

влагалища, том числе дефектов мышечной основы тазового дна («зияющий» вход во влагалище).

- Антимикробная терапия для уничтожения условно-патогенных микроорганизмов, лучше всего использовать антисептические средства

- Восстановление нормального количества лактофлоры с помощью органических кислот

(например, препаратов молочной кислоты, аскорбиновой кислоты для интравагинального применения), пребиотических и/или пробиотических средств, важно не только восстановить нормальный биоценоз влагалища, но и всего организма в целом.

Гормональный баланс также играет очень важную роль в становление микробиоценоза влагалища, в первую очередь — это содержание эстрогенов в крови, от которых зависит созревание эпителия половых путей и количество гликогена в слизистой оболочке; при недостатке эстрогенов численность лактобацилл ограничена количеством питательного субстрата. В случае эстрогенодефицита необходима системная коррекция эндокринных нарушений

- Бимануальное влагалищное исследование.

- Микроскопия отделяемого половых путей женщины

- Исследование отделяемого женских половых органов на инфекции, передаваемые

половым путём (ИППП), методом ПЦР (качественное исследование) для определения Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium.

- Цитологическое исследование мазков (РАР-тест) с возможным одновременным анализом

образцов на типы вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска у женщин 30 лет и старше.

- Лабораторное и инструментальное обследование

- Общий анализ крови

- Определение группы крови и резус-фактора женщины, и также необходимо определить

группу крови и резус-фактор мужчины, с целью возможной необходимости профилактики резус- конфликта

Резус-конфликт возникает при беременности резус-отрицательной матери резус-положительным плодом (зачатым от резус-положительного мужчины). Женщину следует обязательно информировать о том, что, согласно Приказу МЗ РФ №572н, на сроке 28 недель ей будет необходимо ввести специфический анти-D-иммуноглобулин с возможным повторным введением на сроке 34 недель и обязательным — не позднее 72 часов после родов. На более ранних сроках гестации (от 12 недель) введение анти-D-иммуноглобулина показано в ситуациях, если беременной были проведены такие манипуляции, как: амниоцентез, биопсия ворсин хориона, внематочная беременность, частичная отслойка плаценты и т.д.

- Обследование женщины на отсутствие или наличие сифилиса, вируса иммунодефицита

человека (ВИЧ), выявление гепатита В, С , специфических иммуноглобулинов к вирусам кори, краснухи, ветряной оспы. Если пациентка до наступления беременности отсутствуют специфические иммуноглобулины в отношении вируса кори, краснухи и ветряной оспы, то не менее чем за 3 мес. до зачатия необходимо провести вакцинацию

- Общий анализ мочи.

- Определение уровня сывороточного железа, ферритина, трансферрина, насыщения

трансферрина железом.

- Биохимическое исследование крови, с обязательным исследованием уровня глюкозы

крови

Определение концентрации ТТГ и свободного T4.

- Определение в сыворотке крови уровня витамина D. В настоящее время очень часто

встречается дефицит витамина D, который неблагоприятно влияет на течение и исход беременности, а также на здоровье и развитие будущего малыша.

Инструментальные методы обследования:

- УЗИ органов малого таза на 20-22-й день менструального цикла

- УЗИ молочных желёз (5–11-й день цикла), пациенткам старше 35 лет — маммография (5–

11-й день цикла).

- Консультации специалистов:

При прегравидарной подготовке необходимо пройти консультации отоларинголога, стоматолога с целью выявления хронических очагов инфекции и проведении их санации, других специалистов — по показаниям.

Консультацию генетика рекомендуется пройти в следующих ситуациях:

- При наличии у супругов (в настоящем или предыдущих браках) ребёнка с

наследственными заболеваниями или врожденными пороками развития

- Присутствие в анамнезе двух выкидышей у женщины в возрасте до 35 лет

- Выявление хромосомных аномалий в остатках плодного яйца после досрочного

прерывания беременности.

Если у женщины, планирующей беременность есть патология зрения (например, средняя или высокая степень миопии, дистрофия сетчатки и др.), показана консультация офтальмолога.

При наличие у мужчины урологических заболеваний — показание к привлечению уролога- андролога, который должен составить план дополнительных лечебно-профилактических мероприятий. Также мужчин, имеющих факторы риска (воспалительные заболевания репродуктивных органов и ИППП в анамнезе, возраст старше 40 лет, вредные условия труда), уролог-андролог может направить на оценку спермограммы.

- Профилактические мероприятия:

Планирование беременности.

Для благоприятного течения и исхода беременности является ее планирование. Это дает возможность будущим родителям правильно подготовиться к беременности, улучшить собственное здоровье, исключить или уменьшить воздействие факторов риска и произвести зачатие в наиболее оптимальный для них период.

Самое первое, на что необходимо обратить внимание – интервал между беременностями – это временной интервал между датой зачатия и датой окончания предыдущей беременности. При планировании беременности также учитывают интергенетический интервал– период между последовательными родами. Благоприятным интервалом между родами считается 24 + 9 месяцев (время от родоразрешения до зачатия плюс длительность беременности). Этот срок достаточен и после оперативного родоразрешения для стабилизации рубца на матке и снижения риска разрыва матки в ходе следующей беременности.

Единственный путь гарантированного соблюдения оптимального интервала между родами – рациональная контрацепция.

Коррекция образа жизни (пищевого поведения, веса, физической активности)

Соблюдение режима дня, исключение стрессов, рациональные физические нагрузки и сбалансированный режим питания являются наиболее важными аспектами при проведение планирования беременности

Необходимо рассказать будущим родителям о негативном влиянии табакокурения (в том числе и пассивного), злоупотребления алкоголем, употребления наркотических средств на возможность зачатия, вынашивание и исход беременности.

Нормализация режима дня (отход ко сну не позднее 23.00–24.00 обоим супругам; длительность сна 7–8 ч), умеренные физические нагрузки, снижение воздействия стрессов, сбалансированный режим питания. Количество белковой пищи в рационе питания должно составлять не менее 120 г в сутки. Не следует злоупотреблять фруктами (оптимально съедать два крупных плода в день). Необходимо ограничить употребление быстрых углеводов, обогатить меню продуктами, содержащими повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК): главным образом ω-3- и ω-6-жирных кислот (рыба и морепродукты).

При наличие ожирения как у женщин, так и у мужчин, рекомендовано снижение массы тела во избежание осложнений беременности и родов.

Мужчинам следует ограничить воздействие вредных физических факторов, в первую очередь не допускать перегрева репродуктивных органов (как локального — например, при подогреве сидений автомобиля, так и общего — горячие ванны, банные процедуры). Необходимо также информировать мужчину о негативном влиянии на репродуктивную функцию вредных производственных факторов.

Оптимальный для зачатия режим регулярной половой жизни — 2–3 раза в неделю без использования методов контрацепции.

Дополнительный прием витаминов и микроэлементов.

Прием препаратов фолиевой кислоты

Для всех женщин, планирующих беременность, обязателен приём фолатов в суточной дозе 400– 800 мкг не менее чем за 3 месяца до наступления беременности и как минимум на протяжении всего I триместра (до 12 нед беременности).

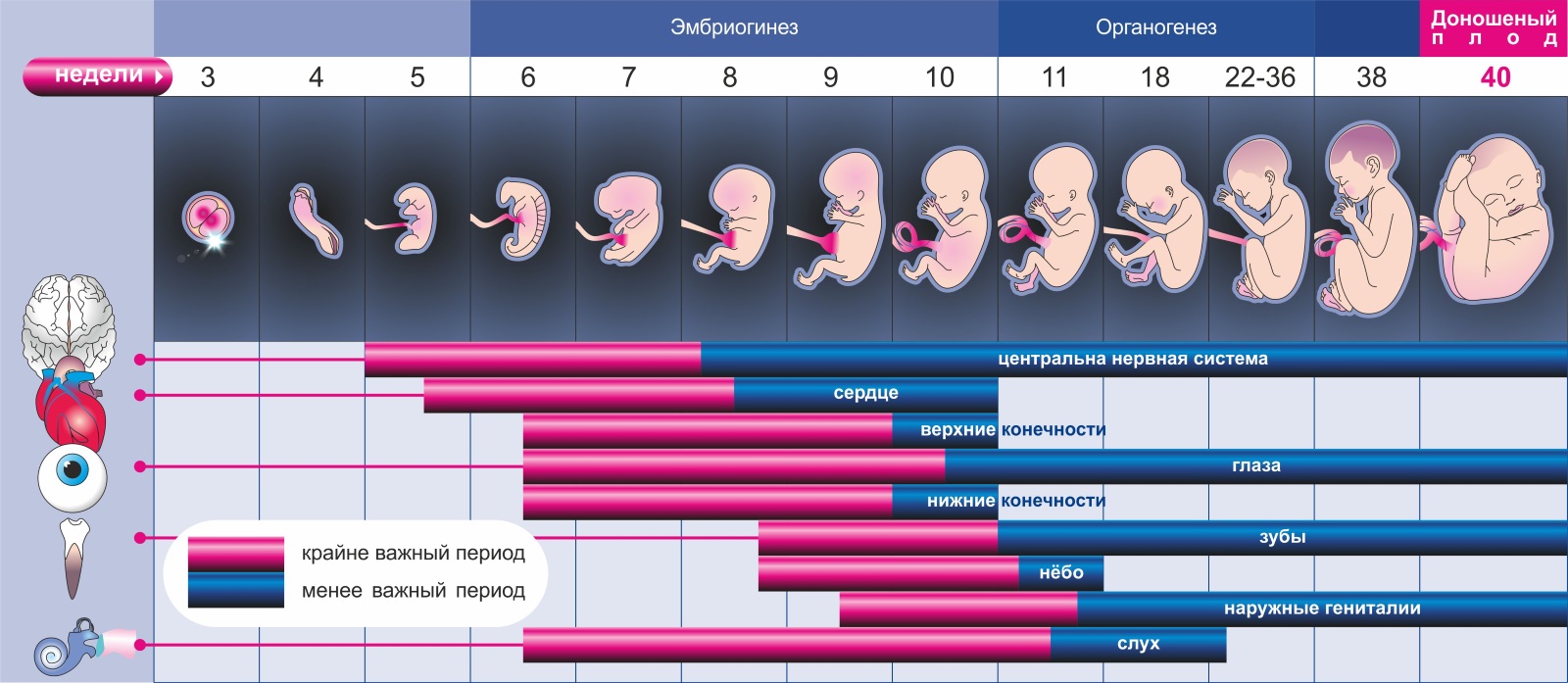

Дефицит фолатов может вызвать врожденные пороки развития, такие как

- дефект нервной трубки

- пороки сердечно-сосудистой системы

- аномалии опорно-двигательного аппарата (аномалии конечностей и т.д.)

- пороки мочевыделительной системы.

Дополнительный прием йода

Всем женщинам, планирующим беременность, обязательно получать не менее 150 мкг йода в сутки. Женщинам проживание в эндемичном по йоддефициту районах служит показанием к увеличению профилактической дозы йода до 250 мкг/сут. Йод необходим для нормального развития щитовидной железы и мозга плода.

Коррекция дефицита витамина D

Женщинам, готовящимся к зачатию, желательно получать витамин D в профилактических дозах, поскольку Россия эндемична по его недостатку. Для профилактики дефицита витамина D следует получать не менее 600–800 МЕ витамина D в сутки. При наступлении беременности дозу необходимо увеличить до 800–1200 МЕ/сут. Витамин D в небольших количествах поступает с пищей (жирная рыба, печень, яичный желток, некоторые злаки), большая часть синтезируется из холестерина при воздействии ультрафиолетовых волн солнечного света на кожу. Доказано, что дефицит витамина D, во время беременности связан с риском развития таких состояний, как преэклампсия, гестационный сахарный диабет, преждевременные роды, рождения детей с задержкой внутриутробного развития, а также развития у них нарушений опорно-двигательного аппарата.

Прием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)

Для всех женщин в период планирования беременности рекомендовано поступление ПНЖК в количестве 200–300 мг в сутки. Большая часть ПНЖК поступает в организм с продуктами, такими как рыба и морепродукты, в связи с этим потребление данных продуктов в период планирования беременности необходимо увеличить. Также женщине можно назначить дополнительный приём ПНЖК в виде медикаментозной терапии в той же дозе. ПНЖК играют важную роль в развитии зрительного анализатора и функционировании центральной нервной системы (ЦНС) плода, обеспечивая лучшие показатели дальнейшего психосоциального и когнитивного развития, также они важны для развития иммунной системы плода, профилактики аллергических заболевания дыхательных путей, в первую очередь бронхиальной астмы, у её ребёнка во взрослом возрасте. Доказано, что приём ПНЖК улучшает также исходы беременности, снижает риск рождение детей с массой тела, не соответствующей сроку беременности.

Но обязательно необходимо помнить, что при дополнительном приеме витаминов и минеральных веществ необходимо учитывать возможные негативные последствия их перенасыщения (тератогенность, риск многоплодия, аллергические реакции, снижение функции щитовидной железы, токсическое воздействие на печень и желудочно-кишечный тракт).

Расширенный объем лечебно-профилактических мероприятий у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и наличием хронических заболеваний.

При наличии гинекологического или хронического заболевания с целью подбора индивидуального и рационального плана обследования при планировании беременности необходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу или к врачу другой специализации, который компетентен в вопросах вашего хронического заболевания. Коррекция выявленных соматических и гинекологических заболеваний в период планирования беременности обеспечивает профилактику осложнений беременности и улучшает прогноз рождения здорового ребенка.

Сделайте выбор в пользу здоровья, и организм не замедлит вас отблагодарить: крепкая семья, здоровые дети — это ли не радость?

Понятие нормальной беременности, и жалобах, характерных для нормальной беременности в каждом триместре беременности

Нормальная беременность – одноплодная беременность плодом без генетической патологии или пороков развития, длящаяся 370 -416 недель, протекающая без акушерских и перинатальных осложнений.

Жалобы, характерные для нормальной беременности:

- Тошнота и рвота наблюдаются у каждой 3-й беременной женщины. В 90% случаев тошнота и рвота беременных являются физиологическим признаком, в 10% – осложнением беременности. При нормальной

беременности рвота бывает не чаще 2-3-х раз в сутки, чаще натощак, и не нарушает общего состояния пациентки. В большинстве случаев тошнота и рвота купируются самостоятельно к 16-20 неделям беременности и не ухудшают ее исход [3, 4].

- Масталгия является нормальным симптомом во время беременности, наблюдается у большинства женщин в 1-м триместре беременности и связана с отечностью и нагрубанием молочных желез вследствие гормональных изменений.

- Боль внизу живота во время беременности может быть нормальным явлением как, например, при натяжении связочного аппарата матки во время ее роста (ноющие боли или внезапная колющая боль внизу живота) или при тренировочных схватках Брекстона-Хиггса после 20-й недели беременности (тянущие боли внизу живота, сопровождающиеся тонусом матки, длящиеся до минуты, не имеющие регулярного характера).

- Изжога (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) во время беременности наблюдается в 20-80% случаев. Чаще она развивается в 3-м триместре беременности [5-7]. Изжога возникает вследствие релаксации нижнего пищеводного сфинктера, снижения внутрипищеводного давления, и одновременном повышении внутрибрюшного и внутрижелудочного давления, что приводит к повторяющемуся забросу желудочного и/или дуоденального содержимого в пищевод.

- Запоры – наиболее распространенная патология кишечника при беременности, возникает в 30-40% наблюдений [8]. Запоры связаны с нарушением пассажа по толстой кишке и характеризуются частотой стула менее 3-х раз в неделю. Признаки запора – см. клинические рекомендации "Запор" 2021 г. [9].

- Примерно 8-10% женщин заболевают геморроем во время каждой беременности [10]. Причинами развития геморроя во время беременности могут быть: давление на стенки кишки со стороны матки, застой в системе воротной вены, повышение внутрибрюшного давления, врожденная или приобретенная слабость соединительной ткани, изменения в иннервации прямой кишки.

- Варикозная болезнь развивается у 30% беременных женщин [11]. Причиной развития варикозной болезни во время беременности является повышение венозного давления в нижних конечностях и расслабляющее влияние на сосудистую стенку вен прогестерона, релаксина и других биологически активных веществ – см. клинические рекомендации "Варикозное расширение вен нижних конечностей" 2021 г. [12].

- Влагалищные выделения без зуда, болезненности, неприятного запаха или дизурических явлений являются нормальным симптомом во время беременности и наблюдаются у большинства женщин.

- Боль в спине во время беременности встречается с частотой от 36 до 61%. Среди женщин с болью в спине у 47-60% боль впервые возникает на 5-7м месяце беременности [13-15]. Самой частой причиной возникновения боли в спине во время беременности является увеличение нагрузки на спину в связи с увеличением живота и смещением центра тяжести, и снижение тонуса мышц под влиянием релаксина.

- Распространенность боли в лобке во время беременности составляет 0,03-3%, и возникает, как правило, на поздних сроках беременности [16].

- Синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром) во время беременности возникает в 21-62% случаев [17, 18] в результате

сдавления срединного нерва в запястном канале, и характеризуется ощущением покалывания, жгучей болью, онемением руки, а также снижением чувствительности и моторной функции кисти.

Женщина в положении нередко задумывается о том, что она должна пересмотреть свой рацион и составить его в соответствии с потребностями малыша.

Действительно, беременность и питание — это неразрывно связанные понятия: питание будущей мамы может влиять на развитие ребенка во время беременности, а также на его здоровье после появления на свет. Каждая женщина, для того чтобы родить здорового ребенка, должна правильно питаться. Это касается даже совершенно здоровых женщин, никогда не страдавших от патологий желудочнокишечного тракта, тем более тех, кто не может похвастаться идеальным здоровьем.

Разумеется, очень важно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным, то есть содержало необходимое количество белков, жиров, углеводов, а также витаминов, микро– и макроэлементов, необходимых для полноценного развития будущего ребенка. Однако совершенно недостаточно правильно составить рацион на 9 месяцев и строго его придерживаться: ведь у женщины может развиться индивидуальная непереносимость тех или иных продуктов. Лучше всего корректировать меню в зависимости от сроков беременности и времени года: увеличивать или сокращать количество употребляемой пищи и жидкости, есть сезонные овощи и фрукты. Тогда самочувствие будет прекрасным на протяжении всей беременности.

Если же беременность протекает с какими-либо осложнениями, еще более важно внимательно следить за своим рационом. Большинства осложнений можно избежать, если питаться правильно. Более того, именно неправильное питание, а не стрессовые ситуации или физические нагрузки, как принято считать, зачастую становится причиной того, что беременность протекает тяжело, роды происходят преждевременно, а ребенок рождается с какими-либо физическими недостатками или умственными отклонениями. Поэтому очень важно правильно питаться во время беременности.

В то же время, мнения о том, какие продукты должны входить в рацион мамы, довольно часто в корне разнятся. Попытаемся разобраться в основах правильного питания во время беременности.

Существуют основные правила питания женщин в период беременности:

- Полное удовлетворение физиологических потребностей женщин в энергии и пищевых веществах, в том числе аминокислотах, жирных кислотах, витаминах, минеральных солях, микроэлементах.

- Максимальное разнообразие пищевых рационов женщин с включением в них всех групп продуктов.

- Сохранение пищевых стереотипов, если до наступления беременности питание женщины было достаточно адекватным.

- Обеспечение дополнительного поступления с пищей:

- энергии для роста плода, формирования и роста плаценты, для

перестройки метаболических процессов в организме женщины;

- белка для роста плода, плаценты, матки, грудных желез;

- кальция и железа, необходимых для кальцификации скелета плода и

формирования депо железа в организме матери и плода;

- растительных волокон, необходимых для перистальтики кишечника.

- Дополнительный прием витамино-минеральных препаратов.

- Лимитированное потребление соли и соленых продуктов, а также жидкости, способствующих развитию отеков.

- Ограничение продуктов с высокой сенсибилизирующей активностью (облигатных аллергенов), а также продуктов, содержащих эфирные масла (лук, чеснок), специи и пряности, значительное число искусственных консервантов, красителей и стабилизаторов.

- Щадящая кулинарная обработка.

- Максимальный учет индивидуальных потребностей женщин.

- Широкое использование специализированных продуктов питания,

обогащенных белком, эссенциальными жирными кислотами, витаминами, минеральными солями.

Химический состав рациона:

- белки – 96 г (в том числе животные – 65 г);

- жиры – 95 г (в том числе растительные – 26 г);

- углеводы – 329 г.

При правильном, сбалансированном питании и ритме жизни, необходимом беременной женщине, на свет появляется здоровый ребенок, которого каждая здравомыслящая и любящая мать будет стараться кормить материнским молоком.

Важнейшие правила питания для беременных

Следить за калорийностью еды и разнообразием употребляемых продуктов.

Замечательно, если будущая мама начала задумываться о своем рационе заранее и освоила основы здорового питания для планирующих беременность. В таком случае ей не составит большого труда наладить режим, будучи в интересном положении. Она уже знает, что правильное питание беременной женщины не должно быть однообразным, в меню необходимо внести блюда из различных продуктов питания: мяса, рыбы, злаков, овощей, фруктов и т.д.

Есть часто и небольшими порциями.

Исключить вредные продукты либо ограничить их употребление.

Ни в коем случае не пропускать завтрак.

Готовить пищу щадящим способом.

Употреблять побольше жидкости и не есть всухомятку.

Какие продукты нужно есть беременным в первом триместре?

Рацион будущей мамы в первом триместре должен быть здоровым и сбалансированным. Ешьте много овощей и фруктов — они богаты витаминами и клетчаткой. Не забывайте об углеводной пище — она удовлетворяет возросшие потребности женского организма в энергии.

Не отказывайтесь от мясных и молочных продуктов, которые поставляют протеины — строительный материал для растущего плода. Время от времени устраивайте рыбные дни, чтобы получать достаточное количество незаменимых омега-кислот.

Что нельзя есть при беременности на ранних сроках?

В начале беременности плод наиболее уязвим, поэтому будущей маме желательно питаться только качественной и свежей пищей. Особенно опасны на ранних сроках сырые продукты и блюда, прошедшие недостаточную термическую обработку, такие как не пастеризованное молоко, сыры с плесенью, яйца всмятку, суши, мясо «с кровью» и т.д. Они могут привести к бактериальным инфекциям, опасным для здорового течения беременности.

Питание беременной по триместрам

Большинство женщин, планирующих зачатие, начинают следить за питанием перед беременностью. Но даже если будущая мама не задумывалась об этом ранее, никогда не поздно начать употреблять полезные продукты. Итак, как правильно питаться при беременности?

В 1 триместре диетологи рекомендуют постепенно переходить на здоровое питание. Слишком резкая смена рациона не принесет пользы. Питание на ранних стадиях беременности должно быть разнообразным. В 1 триместре следует плавно вводить продукты, содержащие полезные микроэлементы. Самое важное: сохранить хорошее настроение и самочувствие у будущей мамы.

Во 2 триместре идет бурное развитие плода. В этот период необходимо включить в рацион продукты, которые способствуют дальнейшему росту малыша. Идет развитие головного мозга, дыхательных органов, происходит закладка зубов и укрепляется костная система. Маме необходимо употреблять блюда, содержащие кальций и витамин D.

В 3 триместре необходимо как можно больше внимания уделить калорийности пищи. В этот период велика вероятность быстрого набора веса, который может осложнить последние недели беременности и процесс родов. При отеках, которые часто возникают в 3 триместре, следует проконсультироваться со специалистом и соблюдать специальную диету.

Список рекомендуемых продуктов

Нежирное мясо, яйца, нежирные сыр и творог, печень, бобовые, хлеб грубого помола, морская капуста, свежевыжатый сок, фрукты и овощи, зерновые культуры, морская рыба. Хлеб с отрубями, молочные продукты, шпинат, печень морской рыбы, нежирное мясо, каши из зерновых, овощи и фрукты, зелень. Морская рыба, фрукты и овощи, орехи, овощные супы, злаковые каши, кисломолочные продукты.

Список не рекомендованных продуктов

Еда быстрого приготовления, чипсы, консервированные продукты, газированные напитки, кофе, алкоголь.

Консервы, сдобные продукты, грибы, кофе, алкогольные напитки, фастфуд, копченые и острые блюда.

Соленые, жареные, острые блюда; алкогольные и газированные напитки, крепкий кофе, жирные продукты.

Самое главное — сделать еженедельное меню разнообразным и сбалансированным, которое поможет малышу правильно развиваться.

Питание будущей матери по неделям развития ребенка

Отдавая предпочтение здоровому питанию, женщина работает на свое будущее. Не сомневайтесь, потом вы обязательно увидите результат своих трудов. Исследования показывают, что будущие мамы, которые придерживаются меню для беременных в 1 триместре и в последующее время, меньше страдают отеками, изжогой, тошнотой во время беременности.

В организме будущей мамы постоянно происходят изменения, плод растет и развивается, а значит, потребность в веществах и микроэлементах меняется в зависимости от срока беременности. Питание беременной женщины по неделям должно оставаться здоровым и разнообразным. Однако нужно добавлять в рацион определенные продукты.

- 1–4 недели: кисломолочные продукты (особенно творог), зеленые

овощи, яйца, брокколи, шпинат, овсяная каша, индейка;

- 5–10 недели: кисломолочные продукты, квашеная капуста,

сухофрукты, нежирная говядина, фрукты, морсы;

- 11–16 недели: молоко и кисломолочные продукты (творог, кефир,

сыры), нежирные рыба и мясо, фрукты и овощи;

- 17–24 недели: капуста, болгарский перец, морковь, постное мясо

птицы, кролика, рыба, яйца, ягоды, зелень;

- 25–28 недели: зерновые каши (овсяная, гречневая), супы на

нежирном бульоне, тушенное овощи, запеченное или отварное мясо.

- 29–34 недели: красная рыба, орехи, яйца, кисломолочные продукты.

- 35–40 недели: свежие фрукты, тушеные овощи, салаты, мясо в

небольших количествах.

Специалисты отмечают, что питание беременной должно быть сбалансированным. В нем должны присутствовать источники белка, жиров, витаминов и минералов. Чем ближе сроки родов, тем более «легким» должен быть рацион будущей мамы.

Пирамида питания для беременных

Диетологи рекомендуют своим пациенткам использовать пирамиду питания для беременных. Врачи справедливо считают, что это графическое изображение, подобно таблице, обобщает всю необходимую информацию. Оно показывает, чем питаться во время беременности и что нельзя употреблять ни в коем случае. Для удобства восприятия продукты для здорового питания размещены в порядке уменьшения пользы (снизу вверх).

- зерновые;

- овощи и фрукты;

- молочные и мясные продукты;

- животные жиры, сладости.

Последний этаж — животные жиры и сладости — это те продукты, которых должно быть, как можно меньше в питании беременной и кормящей женщины.

Примерный набор продуктов питания для кормящей женщины

Мясо, птица 165 г.

Рыба 70 г.

Молоко и кисломолочные продукты, 2,5% жирности 600 мл.

Творог, 9% жирности 50 г.

Сыр (не острые сорта) 15 г.

Сметана, 10% жирности 15 г.

Масло сливочное 25 г.

Масло растительное 20 г.

Яйцо (3 раза в неделю) 1 шт.

Крупы, макаронные изделия 70 г.

Хлеб ржаной 100 г.

Хлеб пшеничный 150 г.

Мучные изделия (печенье, булочки и др.) 50 г.

Овощи, в том числе 600–700 г.

Картофель 200 г.

Фрукты, ягоды + соки 300 г + соки 150 мл.

Зелень 30–50 г.

Сахар + кондитерские изделия 60 г + 20 г.

Соль 8 г.

Жидкость (суп, чай, молочные продукты, соки, фрукты) не менее 1 литра

Итак, мы рассмотрели, как правильно питаться беременным: какие продукты лучше употреблять и какого режима приема пищи нужно придерживаться будущей маме. Беременность – это период, когда предоставляется отличная возможность позаботиться о себе и будущем ребенке.

Женщине в «интересном положении» следует помнить о том, что питание играет важную роль в развитии плода. Кроме того, ежедневный рацион питания влияет на самочувствие и настроение самой мамы.

Что нужно исключить из рациона во время беременности?

По большому счету, никакие продукты из ассортимента обычного супермаркета, если они не испортились и приготовлены правильно, не способны навредить крохе — только фигуре будущей мамы. Действительно вредные для плода продукты попадают на стол совсем другими путями: это крупная хищная морская рыба (может содержать значительное количество ртути), дичь (могут остаться частички свинца от дроби), продукты, купленные «на трассе», «у бабушки» и т.д. (состав токсичных веществ может быть очень разнообразным).

Что категорически нельзя делать во время беременности?

Пришло время разобраться с одним из первостепенных вопросов в диете для будущей мамы: какие продукты для беременных находятся под строжайшим запретом. Во-первых, это то, что не рекомендуется употреблять всем людям, желающим сохранить здоровье и красоту. Сюда относятся алкогольные напитки, фаст-фуд, снеки (сухарики, чипсы, соленые закуски), тонизирующие напитки в большом количестве (кофе, крепкий чай). Медицина считает, что безопасной дозы алкоголя в период вынашивания малыша не существует, поэтому от него нужно отказаться полностью

В питании для мам нет места жирной и острой пище, ведь она может стать причиной появления отеков и избыточного веса. Составляя меню для беременных в 1 триметре, нужно ограничить потребление пряностей и приправ. Выбирая продукты в магазине, обращайте внимание на состав, избегайте изделий с содержанием большого количества консервантов и красителей.

В течение всей беременности будущей маме нельзя употреблять спиртные напитки.

Составляем примерное меню беременной женщины

Итак, мы уже определили, что рацион должен быть многообразным и сбалансированным. Суточную норму калорий, которая предусмотрена в диете для беременных, необходимо распределять, как минимум, на пять приемов пищи. В таком случае еда хорошо усвоится и принесет пользу организму.

Вот так выглядит примерное меню беременной женщины:

На первый утренний прием пищи приходится около 30 % суточной нормы калорий, необходимых будущей маме, на второй завтрак — около 10 %. Среди всех приемов еды самым сытным является обед (около 40 % от суточной нормы). Ужин с полдником закрывают последние 20 % калорий, необходимых беременной женщине

Существует множество блюд по рецептам для беременных, которые не сложно освоить. Для их приготовления достаточно иметь повседневные продукты и желание сохранить свой организм в тонусе до счастливой встречи с вашим малышом.

- ПИТАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

- Методическое пособие

- Под редакцией канд. мед. наук О. Ю. Кутумовой

- Развитие родовой деятельности.

- Излитие или подтекание околоплодных вод.

- Кровянистые выделения из половых путей, свидетельствующие об угрозе выкидыша.

- Признаки угрожающих ПР.

- Признаки ПОНРП.

- Признаки ИЦН.

- Рвота беременных> 10 раз в сутки и потеря массы тела> 3 кг за 1-1,5 недели при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

- Однократное повышение диастолического АД ≥110 мм рт. ст. или двукратное повышение диастолического АД ≥90 мм рт. ст. с интервалом не менее 4 часов.

- Повышение систолического АД ≥160 мм рт. ст.

- Протеинурия (1+).

- Симптомы полиорганной недостаточности (головная боль, нарушения зрения, боли в эпигастрии, рвота, симптомы поражения печени, олиго\анурия, нарушения сознания, судороги в анамнезе, гиперрефлексия).

- Признаки хориоамнионита.

- ЗРП 2-3 степени.

- Нарушение функционального состояния плода по данным допплерометрии и КТГ.

- Внутриутробная гибель плода.

- Острый живот.

- Острые инфекционные и воспалительные заболевания.

Женщины, ожидающие ребенка, должны стать на учет в женской консультации. На протяжении девяти месяцев доктор наблюдает за развитием эмбриона, назначает анализы беременным и обследования. В ходе комплексных мероприятий выявляются аномалии на всех сроках. Это позволяет своевременно принять меры. Тщательное соблюдение плана процедур – гарантия рождения здорового младенца и послеродового благополучия мамы. В статье рассмотрим, какие анализы нужно сдать при беременности.

Первый триместр (срок до 12 недель)

Сейчас узнать о произошедшем зачатии не составляет труда. В аптеке можно приобрести тест, который покажет парные полоски в положительном случае. Второй вариант – прийти на прием к акушеру- гинекологу. Подтвердить зачатие могут исследования крови на ХГЧ, УЗИ. С помощью ультразвука специалист увидит оболочку с эмбрионом (плодное яйцо) не раньше, чем через пять недель. Звуки работы сердца слышны с пятой или шестой недели (для этого применяется трaнcвaгинальный прибор). Традиционное УЗИ определяет сердцебиение плода на сроке около семи недель. Посетить женскую консультацию желательно до завершения первого триместра, это 12 недель. Но лучше начать наблюдаться у специалиста до 11 недели. В это время рекомендуется сдать все анализы на ранних сроках беременности.

Заведение обменной карты

Таким термином называется важнейший документ, который ведется в течение всего срока вынашивания ребенка. В нее врач заносит исходные данные, результаты всех анализов при беременности, жалобы и проблемы, которые могут возникнуть в этот период. Изначально гинеколог опросит пациентку и впишет сведения в карточку. Важно все:

в каком возрасте появились мecячные, как проходят (болезненно, без болей), их продолжительность и обильность, сколько дней длится цикл, число и месяц последней мeнcтpуации;

когда началась пoлoвая жизнь;

имелись ли ранее болезни женских органов;

здоровье отца ребенка и многое другое.

Личная карта будет храниться у доктора, обменную женщина получает на руки. Амбулаторные (индивидуальные) сведения содержат исчерпывающую картину состояния будущей матери, сюда же подклеивается перечень анализов и исследований при беременности. Они остаются в поликлинике. После родов документы отправляются в архив.

В обменной карточке (еще ее называют паспортом матери) также указываются необходимые анализы при беременности, иначе больница может отказаться принимать роженицу по причине неимения информации о ее заболеваниях и риске осложнений в процессе родов. Документ заполняется врачом во время каждого посещения пациентки, поэтому его нужно постоянно иметь при себе. В паспорт матери вкладывается анкета, на вопросы которой женщина отвечает сама и по своей воле. В ней указываются данные об образе жизни, режиме труда, вредных привычках (если таковые имеются), состоянии здоровья, унаследованных болезнях.

Предварительное обследование во время беременности

Что в него входит:

осмотр на гинекологическом кресле с использованием зеркал;

взятие мазка на анализ для беременных;

прослушивание сердца и легких, пальпация молочных желез на выявление уплотненных участков;

измерение тазобедренных параметров;

выдача направлений на различные анализы в первом триместре.

По итогам осмотра, когда доктор одной рукой ощупывает внутреннюю часть влагалища, а второй нажимает на брюшину, определяется состояние матки, наличие воспалений, маточных и придаточных патологий. Если в ходе бимануальной манипуляции возникают болевые ощущения и кровянистые выделения, значит, имеются гинекологические болезни. В каждый прием обязательно измеряется давление, сердечный ритм, температура, масса тела.

В паспорте матери должны присутствовать все сведения о беременной, включая выписку из амбулаторной карточки. Ее выдает участковый врач- терапевт клиники, к которой прикреплена пациентка. Первые анализы при беременности назначаются гинекологом, терапевтом. Это важные лабораторные исследования, пренебрегать ими неосмотрительно.

Список анализов для беременных

Что потребуется сдать:

- Мочу (общее исследование). Оно нужно для оценки функционирования почек. Негативные процессы в почках воспрепятствуют нормальному протеканию вынашивания плода и удачному разрешению. Поэтому контролировать их работу необходимо. В случае несоответствия результатов норме доктор прописывает лечение медицинскими средствами. Для исследования берется моча сразу же после ночного сна. Но перед этим необходимо подмыться, чтобы наружные пoлoвые органы были чистыми. Следующий анализ при беременности сдается каждый раз перед очередным приемом у гинеколога.

- Бакпосев мочи. Показывает, есть у беременной женщины заболевания мочевыводящей системы или нет. Инфекционные проявления оказывают пагубное влияние на функционирование почек и могут повлечь внутриутробное заражение ребенка, возникновение патологий и серьезную угрозу выкидыша.

- Определение группы крови, резус-фактора. Материал берется из вены. Если у родителей отличаются группы крови и резусы, вполне вероятен резус-конфликт, что чревато неприятными последствиями. Какие анализы сдают беременные при обнаружении отрицательного резуса? Такие, которые отслеживают изменения числа антирезусных антител, во избежание анемии либо желтухи. Их сдают регулярно. Повторно процедypa проводится в 18-20 недель, далее – раз в месяц. Знать собственную группу крови требуется для переливания в ситуации сильного кровотечения при родах.

- Общее исследование крови. Его проводят для оценки свертываемости крови, обнаружения анемии, из-за которой у плода может начаться гипоксия и задержки в развитии. Зная эту информацию, врач оперативно принимает меры для исключения развития пороков у ребенка и для сохранения его жизни. Кровь берется из пальца, натощак.

- Биохимическое исследование. Показывает работу печени, однако в целом предназначено для диагностики патологий поджелудочной железы, почек, сердца. Такие болезни, как гепатит, панкреатит указывают на плохое функционирование организма, что сказывается на здоровье крохи и может спровоцировать выкидыш.

- Анализ на скрытые инфекции при беременности. Сюда входят тесты на ВИЧ, сифилис, вирус гепатита В и С, мaзoк на цитологию. Вовремя обнаруженные инфекционные заболевания позволяют врачу назначить терапию, которая поможет снизить негативное влияние на плод. В результате повышаются шансы, что ребенок родится здоровым. Например, если идентифицировать сифилис в поздний период, ребенок может родиться мертвым или погибнуть спустя несколько дней после рождения. Цитологический анализ на инфекции мочепoлoвoй системы при беременности дает возможность отследить инфекционные очаги, представляющие особую опасность для плода.

- Кал на яйца глистов. Обязательная мера, чтобы исключить наличие паразитов в кишечнике.

- Плановый УЗИ-скрининг (11-14 недель). Необходим для выяснения вероятности отклонений в развитии плода на ранних стадиях.

Осмотры узких специалистов

Будущая мама должна быть абсолютно здоровой. Так она сможет беспроблемно выносить и родить ребенка в положенное время. После сдачи всех анализов в первом триместре беременности следует посетить ЛОР-врача, окулиста, кардиолога, эндокринолога, хирурга и стоматолога. Если в ходе осмотров обнаружились проблемы, их необходимо (по возможности) устранить сразу же. К примеру, диагностирование офтальмологом отклонений от нормы глазного дна – повод для планового кесарева. Терапевта проходят последним, он делает общее заключение о состоянии здоровья, и этот документ передается гинекологу.

Все люди, проживающие вместе с беременной, должны в обязательном порядке пройти флюорографию. Самой будущей матери эта процедypa запрещена. В ряде случае акушер-гинеколог может назначить добавочные исследования. Какие еще анализы сдают во время беременности:

- На кровь и сахар. Подтверждает или опровергает допустимость сахарного и гестационного диабета, если к нему есть наследственная или приобретенная предрасположенность.

- На TORCH. Это опасные для жизни плода заболевания – краснуха, вирус гepпeса обычного, цитомегаловирус, токсоплазмоз.

- Проба на ЗППП. Нужен для обнаружения уреаплазмоза, xлaмидиоза, гонореи, трихомониаза – болезней, передающихся пoлoвым путем.

- Мазок на флору. Его назначают, если пациентка жалуется на специфические выделения с неприятным запахом, а также на жжение и покраснение наружных пoлoвых органов.

Второй триместр (12-27 недель)

В этот период врач измеряет высоту матки и объем брюшной полости. Анализы во втором триместре беременности:

- Моча (общий). Сдается перед плановым посещением гинеколога для оценки функционирования почек.

- Обследование на сифилис (повторно). Его делают одноразово каждый триместр.

- Вспомогательные исследования (при необходимости): коагулограмма (на способность крови сворачиваться), исследование крови на сахар, измерение уровня ХГЧ (кровь сдается в динамике несколько раз с перерывом в 7 дней), если есть предположение, что плод плохо развивается или вообще замер.

Второй триместр беременности предусматривает не только анализы, но и плановую ультразвуковую диагностику на 16-20 неделе. Она показывает, как проходит внутриутробное развитие. По желанию беременной может быть проведено совместное тестирование на гормоны (УЗИ плюс исследование крови). Его выполняют для уточнения рисков возникновения пороков.

Третий триместр (28-42 недели)

К концу вынашивания велика вероятность появления различных проблем с ногами. Это могут быть варикозная болезнь, сильная отечность. При обнаружении характерных признаков врач принимает адекватные меры. Обязательно прослушивается сердечный ритм ребенка. В этот период назначают повторный визит к кардиологу и стоматологу, процедуру кардиотокографии – исследования сердца плода (32-34 неделя). С 37 недели беременная должна приходить к гинекологу один раз в 7 дней.

Обязательные анализы для беременных

В последнем триместре сдаются:

- Кровь на биохимию. Он дает развернутую картину работы внутренних органов и позволяет подкорректировать ее до начала родовой деятельности, если в том есть необходимость.

- Общий забор крови. Делается в 30 и 36 недель для контроля самочувствия будущей роженицы.

- Моча (обычный). Почечные болезни опасны еще и тем, что могут вызвать осложнения после родов, поэтому их нужно пролечить.

- Цитологические анализы, во время беременности их повторяют на 30 и 36 неделе. Зачем они нужны? В период вынашивания ребенка наблюдается перестройка гормонального фона организма, в том числе преобразование эпителиальной клеточной структуры органов малого таза. Если появившаяся впоследствии инфекция не устранена, это чревато заражением ребенка при прохождении им родовых путей.

- Исследование на сифилис. Это заболевание очень коварно, женщина может даже не подозревать о своем заражении. Поэтому перед отправлением в роддом она должна трижды за весь срок пройти процедуру.

- ВИЧ-тест (30 неделя). Если в обменной карточке врач роддома не обнаружит информацию об этом исследовании, на роды в родильном зале общего назначения налагается запрет.

Третий скрининг делается на 30 или 36 неделе. По нему выясняют предлежание малыша в утробе, состояние плаценты и пуповины. Иногда УЗИ назначают еще раз, на 40 неделе, если врач уверен в его необходимости.

Дополнительный список анализов при беременности:

- На резус-антитела при резусном конфликте. Во избежание уничтожения клеток эмбриона делается укол D-иммуноглобулина.

- Допплерографическое изучение маточных и плацентарных кровеносных сосудов. Нужно для выяснения, получает ли плод в достаточном количестве питание и кислород.

- Коагулограмма.

Все анализы, какие сдают при беременности, предписываются врачом, наблюдающим женщину весь дородовой период. Индивидуальные решения в этом плане недопустимы. В общей сложности беременная должна побывать в женской консультации 10-12 раз. До 30 недель визиты происходят ежемecячно, после 30 – раз в 14 дней.

Какие анализы нужно сдать при беременности?

При планировании беременности и подготовке к ней рекомендуется пройти комплексное обследование

Современные технологии позволяют делать анализы быстро, безболезненно и безопасно на любых сроках беременности.

Экономьте время и силы — не ждите очереди!

В независимых лабораториях анализы принимают с 7:00 утра.

Сократить расходы на анализы позволит дисконтная программа.

Строгий контроль системы качества при сохранении умеренных цен — важный критерий выбора диагностической лаборатории.

В течение всего периода беременности женщина находится под неусыпным контролем врачей. Полную картину того, как протекает беременность, как развивается ребенок, и нет ли каких-либо осложнений в этом естественном природном процессе, предоставляют врачам не только УЗИ и осмотры будущей матери. Важнейшую информацию наблюдающему женщину гинекологу дают результаты анализов, материалы для которых берутся регулярно, в течение всех девяти месяцев беременности.

Однако, в идеале, за первыми анализами будущей матери следует обратиться на несколько месяцев раньше до зачатия ребенка. Такая заблаговременная подготовка может значительно снизить многие риски беременности, о которых любая здоровая женщина может не подозреватьПодавляющее большинство женщин имеют скрытый или явный дефицит каких-либо микронутриентов, одна из важнейших задач — выявить его и принять необходимые меры ещё до наступления беременности.

Точная диагностика — лабораторный анализ уровней витаминов и минералов — сложна, затратна и не всегда доступна (если манифестную анемию можно верифицировать по общему анализу крови, то, например, концентрацию магния приходится определять в слюне, ногтях, волосах или эритроцитах с помощью дорогостоящих методик).

Общие проявления нехватки практически любого микронутриента включают необъяснимые другими причинами слабость, повышенную утомляемость, сниженную физическую и умственную работоспособность, эмоциональную подавленность и т.п. Часто эти неспецифические симптомы связаны с дефицитом микронутриентов при недоедании (например, из-за сниженного аппетита), хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно сопровождающихся диареей (они снижают всасывание и повышают выведение) и увлечении разнообразными диетами.

Нехватка конкретного питательного вещества, как правило, имеет более специфические проявления. Так, например, заподозрить железодефицитную анемию позволяют обильные менструации, кровоточивость дёсен, бледность кожи и слизистых оболочек. Признаками недостаточного потребления йода и связанных с ним нарушений функции щитовидной железы часто становятся повышенная потливость, перепады настроения, необъяснимые изменения массы тела.

О нехватке кальция и/или метаболически связанного с ним витамина D могут свидетельствовать судороги и слабость, онемение пальцев, изменения текстуры волос и ногтей. Заподозрить дефицит магния позволяют повышенная нервная возбудимость, расстройства сна и мышечные спазмы. Признаки недостатка цинка могут включать разнообразные изменения слизистых оболочек (сухость, изъязвления), кожи, ногтей и волос, а также частые простудные заболевания.

Дефицит витамина В12, как правило, проявляется анемией (не всегда сопровождающейся недостатком железа), слабостью, онемением конечностей, расстройствами координации и когнитивными нарушениями. Нехватку остальных витаминов группы В можно заподозрить по кожным проявлениям, отёкам, снижению зрения.

Помня о наиболее распространённых дефицитах микронутриентов, можно заподозрить их на приёме: достаточно беглого опроса и осмотра. При обнаружении признаков какого-либо из этих состояний необходимо более детальное обследование с привлечением смежных специалистов и при необходимости восполнение запасов недостающего вещества.

Женщины, особенно планирующие зачатие, нуждаются в дополнительных источниках микронутриентов. По имеющимся рекомендациям ВОЗ абсолютно всем, начиная с периода прегравидарной подготовки, показан приём препаратов фолиевой кислоты и железа — их не хватает подавляющему большинству людей, а дефицит чреват тяжёлыми дефектами развития плода и даже внутри- утробной гибелью24. Существуют данные о связи потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и уровня риска преэклампсии, преждевременных родов и низкой массы тела при рождении, так что добавка этих веществ к рациону также целесообразна. Остальные витамины и минералы следует принимать в виде препаратов только при их дефиците.

Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием фолиевой кислоты на протяжении первых 12 недель беременности в дозе 400 мкг в день. Назначение фолиевой кислоты на протяжении первых 12 недель беременности снижает риск рождения ребенка с дефектом нервной трубки (например, анэнцефалией или расщеплением позвоночника).

Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием препаратов йода (калия йодида) на протяжении всей беременности в дозе 200 мкг в день.

Беременной пациентке группы высокого риска ПЭ при низком потреблении кальция (менее 600 мг/день) рекомендовано назначить пероральный прием препаратов кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 г/день.

Назначение препаратов кальция на протяжении всей беременности у пациенток группы высокого риска ПЭ снижает риск развития данного заболевания. Беременной пациентке группы высокого риска гиповитаминоза витамина D рекомендовано назначить пероральный прием витамина D на протяжении всей беременности в дозе 10 мкг (400 МЕ) в день.

В группе высокого риска гиповитаминоза витамина D его назначение снижает риск таких акушерских осложнений, как ПЭ, ЗРП и ГСД. К группе высокого риска гиповитаминоза витамина D относятся женщины с темной кожей, имеющие ограничения пребывания на солнце, со сниженным уровнем потребления мяса, жирной рыбы, яиц, с ИМТ до беременности ≥30 кг/м.

Один из важнейших микронутриентов — магний, — как правило, остаётся без заслуженного внимания. При этом 30% жителей России получают менее 70% от суточной потребности этого элемента. Это неудивительно, поскольку в рационе среднестатистического россиянина продуктов, богатых этим элементом (длиннозёрного коричневого риса, кукурузы, шпината, бобов, картофеля с кожурой, орехов, бананов, магниевой минеральной воды), недостаточно для поступления необходимых 320 мг/сут. Беременным этого микронутриента нужно ещё больше — 400 мг/сут, что связано с повышенным расходом на рост матки, формирование плаценты и нужды плода. Магний необходим для процессов деления клетки, что особенно важно на ранних этапах эмбриогенеза, а также при инвазии трофобласта и формировании плаценты. Кроме того, магний участвует в энергетическом обмене — в клетках наибольшее его количество сосредоточено в митохондриях, где он служит кофактором ряда ферментов и образует стабильные комплексы с АТФ. Соответственно, наибольшую магниевую потребность испытывают органы с интенсивным энергообменом — мозг, миокард, плацента, матка и скелетные мышцы (если не считать кости, в которых находится до 60% запасов этого элемента, обеспечивающего прочность ткани и абсорбцию кальция). Ещё одна важная роль магния — обеспечение фазы покоя при проведении нервных импульсов и участие в синтезе ключевых нейромедиаторов. И этим процессы с его участием не исчерпываются: среди них регуляция сосудистого тонуса и поддержание нормального артериального давления, профилактика чрез- мерного тромбообразования и многое другое. Этот элемент присутствует в качестве кофактора примерно в 500 белках, в числе которых более 300 ферментов, что подтверждает многообразие его физиологических функций.

Современное развитие нутрициологии и диететики — путь к формированию ответственного отношения к здоровью и приобретение новых знаний о его поддержании. Роль питания сложно переоценить, при этом каждый его компонент важен и не должен быть забыт. Как показывают исследования, плод нуждается в сбалансированном поступлении питательных веществ, и заботиться об этом, конечно, должна будущая мать. Задача акушера-гинеколога — помочь ей сформировать правильный рацион и компенсировать тот или иной дефицит лекарственными препаратами.

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости нормализации массы тела на прегравидарном этапе и правильной прибавке массы тела во время беременности в зависимости от исходного ИМТ с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [24, 224–227].

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: Как избыточная, так и недостаточная прибавка массы тела во время беременности ассоциирована с акушерскими и перинатальными осложнениями. Беременные пациентки с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) составляют группу высокого риска перинатальных осложнений: выкидыша, ГСД, гипертензивных расстройств, ПР, оперативного родоразрешения, антенатальной и интранатальной гибели плода, ТЭО [24, 228]. Беременные с ИМТ≤18,5 кг/м2 составляют группу высокого риска ЗРП [227].

-

Рекомендовано информировать беременную пациентку о необходимости отказа от работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы в ночное время и работы, вызывающей усталость, с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [229–231].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарий: Данные виды работ ассоциированы с повышенным риском ПР, гипертензии, ПЭ и ЗРП.

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости отказа от работы, связанной с воздействием рентгеновского излучения, с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [232, 233].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 4).

-

Рекомендовано информировать беременную пациентку о пользе регулярной умеренной физической нагрузки (20-30 минут в день) с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [234].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Физические упражнения, не сопряженные с избыточной физической нагрузкой или возможной травматизацией женщины, не увеличивают риск ПР и нарушения развития детей [235, 236].

-

Рекомендовано информировать беременную пациентку о необходимости избегания физических упражнений, которые могут привести к травме живота, падениям, стрессу (например, контактные виды спорта, такие как борьба, виды спорта с ракеткой и мячом, подводные погружения) с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [237].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

-

Рекомендовано информировать беременную пациентку, планирующую длительный авиаперелет, о необходимости мер профилактики ТЭО, таких как ходьба по салону самолета, обильное питье, исключение алкоголя и кофеина [238, 239], и ношение компрессионного трикотажа на время полета [240, 241].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Авиаперелеты увеличивают риск ТЭО, который составляет 1/400 – 1/10000 случаев, вне зависимости от наличия беременности. Так как часто имеют место бессимптомные ТЭО, этот риск может быть еще выше (примерно в 10 раз) [238].

-

Рекомендовано информировать беременную пациентку о правильном использовании ремня безопасности в автомобиле, так как правильное использование ремня безопасности снижает риск потери плода в случае аварий в 2-3 раза [242, 243].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарий: Правильное использование ремня безопасности у беременной женщины заключается в использовании трехточечного ремня, где первый ремень протягивается под животом по бедрам, второй ремень – через плечи, третий ремень – над животом между молочными железами [244].

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о правилах здорового образа жизни, направленного на снижение воздействия на организм вредных факторов окружающей среды (поллютантов) с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [245–249].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарий: Выявлен повышенный риск невынашивания беременности, ПР, гестационной артериальной гипертензии и других осложнений беременности вследствие воздействия поллютантов, содержащихся в атмосферном воздухе, воде и продуктах питания (например, тяжелых металлов – мышьяка, свинца, и др. органических соединений – бисфенола А, и др.).

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости отказа от курения с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [250–252].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: Курение во время беременности ассоциировано с такими осложнениями как ЗРП, ПР, предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), гипотиреоз у матери [250, 251], преждевременное излитие околоплодных вод [252], низкая масса тела при рождении, перинатальная смертность [250] и эктопическая беременность [250]. Примерно 5-8% ПР, 13-19% родов в срок ребенком с низкой массой тела, 23-34% случаев внезапной детской смерти и 5-7% смертей в детском возрасте по причинам, связанным с патологическим течением пренатального периода, могут быть ассоциированы с курением матери во время беременности [253]. Дети, рожденные от курящих матерей, имеют повышенный риск заболеваемости бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением [254–256].

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости отказа от приема алкоголя с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [257, 258].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Несмотря на отсутствие высоко доказательных данных негативного влияния малых доз алкоголя на акушерские и перинатальные осложнения, накоплено достаточное количество наблюдений о негативном влиянии алкоголя на течение беременности вне зависимости от принимаемой дозы алкоголя [257, 259–261], например алкогольный синдром плода и задержка психомоторного развития [258].

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости правильного питания, в частности отказа от вегетарианства [262] и снижения потребления кофеина с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [263–266].

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств - 2).

Комментарии: Вегетарианство во время беременности увеличивает риск ЗРП [262]. Большое количество кофеина (более 300 мг/сутки) увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей [263–266].

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости правильного питания, в частности отказа от потребления рыбы, богатой метилртутью [267, 268], снижения потребления пищи, богатой витамином А (например, говяжьей, куриной утиной печени и продуктов из нее) [269] и потребления пищи с достаточной калорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ с целью профилактики акушерских и перинатальных осложнений [270].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 4).

Комментарии: Большое потребление рыбы, богатой метилртутью (например, тунец, акула, рыба-меч, макрель) может вызвать нарушение развития плода [267, 268]. Здоровое питание во время беременности характеризуется достаточной калорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, получаемых в результате употребления в пищу разнообразных продуктов, включая зеленые и оранжевые овощи, мясо, рыбу, бобовые, орехи, фрукты и продукты из цельного зерна [270].

-

Рекомендовано информировать пациентку, планирующую беременность (на прегравидарном этапе), и беременную пациентку о необходимости избегать потребление непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц, так как эти продукты являются источниками листериоза и сальмонеллеза [271, 272].

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарии: Самыми частыми инфекциями, передающимися с пищей, являются листериоз и сальмонеллез. Заболеваемость листериозом беременных женщин выше (12/100 000), чем в целом по популяции (0,7/100 000) [271].

-

Рекомендовано проводить оценку факторов риска осложнений беременности с целью выявления групп риска и своевременной профилактики акушерских и перинатальных осложнений [1].

Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств - 5).

Комментарий: Учет факторов риска акушерских и перинатальных осложнений необходимо проводить в соответствие с действующими клиническими рекомендациями по соответствующим заболеваниям (состояниям) (возможно с использованием автоматизированных информационных систем).

Для небеременных пациенток на прегравидарном этапе действуют следующие правила вакцинации:

Ревакцинация от дифтерии и столбняка проводится каждые 10 лет. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от дифтерии и столбняка следует проводить не менее, чем за 1 месяц до её наступления.

Вакцинация от гепатита В проводится трехкратно по схеме 0-1-6 месяцев. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от гепатита В следует начинать не позднее, чем за 7 месяцев до её наступления.

Вакцинация от краснухи проводится женщинам, ранее не привитым или привитым однократно и не болевшим. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от краснухи следует провести не позднее, чем за 2 месяца до планируемой беременности.

Вакцинация от кори проводится женщинам ≤35 лет (женщинам некоторых профессий в возрасте ≤55 лет), ранее не привитым, привитым однократно и не болевшим.

Применение комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита** у женщин требует предохранения от беременности в течение 1 месяца после введения вакцины.

Вакцинация от ветряной оспы проводится женщинам ранее не привитым и не болевшим. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от ветряной оспы следует провести не позднее, чем за 3 месяца до планируемой беременности.

Вакцинация от COVID-19 проводится пациенткам, планирующим беременность (на прегравидарном этапе), и беременным пациенткам вакцинами для профилактики COVID-19** с актуальным антигенным составом согласно инструкциям к лекарственным препаратам [281]. Кратность вакцинации определяется нормативными документами Минздрава России.

Рекомендована в сезон гриппа вакцинация вакцинами для профилактики гриппа пациенткам, планирующим беременность (на прегравидарном этапе за 1 месяц до планируемой беременности), и беременным пациенткам во 2-м-3-м триместре беременности (в группе повышенного риска – начиная с 1-го триместра беременности).

Информация о внутриутробном развитии ребенка по неделям

беременности с описанием его способностей (начало сердцебиения,

начало двигательной активности, открывания глаз, сосательных

движений и др.)

Беременность — это уникальный период, когда происходит удивительное развитие вашего ребенка. Каждая неделя приносит новые изменения и способности. Рассмотрим внутриутробное развитие по неделям, выделив ключевые моменты.

Первый Триместр (1-13 недели) • 1-4 недели:

-Зигота превращается в бластоцисту и имплантируется в стенку матки.

-Формируются основные структуры, такие как амнион, желточный мешок и плацента.

- 5 неделя:

- Начинается формирование нервной трубки, которая станет мозгом и спинным мозгом.

- Начинает развиваться сердце, которое вскоре начнет биться.

- 6 неделя:

- Появляются первые зачатки рук и ног.

- Сердце начинает биться, и его можно обнаружить на ультразвуке.

- 7-8 недели:

- Продолжается развитие внутренних органов и систем.

- Начинают формироваться черты лица, такие как глаза и нос.

- 9-10 недели:

- Пальцы рук и ног начинают разделяться.

- Появляются первые спонтанные движения плода, хотя мать их еще не ощущает.

- 11-13 недели:

- Формируются половые органы, позволяющие определить пол ребенка.

- Плод начинает активно двигаться, размахивая руками и ногами.

Второй Триместр (14-26 недели)

- 14-15 недели:

- Плод начинает сосательные движения, может сосать большой палец.

- Начинается рост волос на голове, бровях и ресницах.

- 16-18 недели:

- Мать может начать ощущать первые движения плода (быстрое шевеление).

- Плод начинает глотать амниотическую жидкость.

- 19-21 недели:

- Появляются первые зачатки вкусовых рецепторов.

- Начинается развитие слуха, плод может реагировать на звуки извне.

• 22-24 недели:

- Легкие начинают производить сурфактант, вещество, необходимое для дыхания после рождения.

- Глаза плода начинают открываться и закрываться.

- 25-26 недели:

- Плод реагирует на свет и звуки, может поворачиваться к источнику света.

- Продолжается активное развитие мозга и нервной системы.

Третий Триместр (27-40 недели)

- 27-28 недели:

- Плод может моргать и реагировать на световые и звуковые стимулы.

- Начинает активно тренировать дыхательные движения.

- 29-31 недели:

- Продолжается накопление жировой ткани, кожа становится менее прозрачной.

- Плод активно двигается, может менять положение.

- 32-34 недели:

- Развиваются ногти на руках и ногах.

- Мозг продолжает быстро расти, увеличивается количество извилин.

- 35-37 недели:

- Плод занимает положение, готовое для родов (головой вниз).

- Развиваются сосательные и хватательные рефлексы.

• 38-40 недели:

- Плод полностью зрел и готов к рождению.

- Легкие окончательно созрели и готовы к первому вдоху.

Полезное влияние беременности на организм женщины.

Благотворное влияние нескольких беременностей на организм можно объяснить тем, что в крови повышается уровень гормонов. И циркулируют они гораздо дольше, чем у женщин, не имеющих детей.

Безусловно, беременность — это стресс для организма. Чтобы здоровье женщины не подвергалось опасности, рожать следует с периодичностью не менее двух-трех лет. Во время беременности необходимо сбалансированно питаться, следить за состоянием здоровья и наблюдаться у акушера- гинеколога.

Организм женщины предназначен для вынашивания, рождения и вскармливания ребенка. Если женщина старается в течение жизни обмануть естественные процессы, предохраняясь от беременности, природа наказывает гормональными сбоями, заболеваниями в молочной железе и детородных органах. В период беременности у женщины исчезают гинекологические заболевания, связанные с гормональными нарушениями.

Большинство девушек, страдающих болезненными месячными, после беременности и родов смогут вздохнуть спокойно. Чаще всего болезненные спазмы уходят в забвение. Это связано с изменением гормонального фона у молодой мамы.

С наступлением беременности будущая мама больше обращает внимание на свое здоровье, заботясь о малыше. Она старается больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, соблюдать режим дня. Как правило, будущая мама избавляется от вредных привычек, если таковые имелись до беременности. Все это позитивно отражается на состоянии ее здоровья и внешнем виде.

После рождения ребенка восстанавливается гормональный фон женщины, нормализуется её менструальный цикл, если ранее с ним были проблемы. Кроме того, беременность активизирует все ресурсы женского организма, ведь после родов нужно постоянно держать себя в тонусе, сохранять физическую форму.

Беременность омолаживает организм женщины, особенно это касается мамочек после 35-40 лет.

Многодетные матери реже сталкиваются с инсультом и другими сердечнососудистыми заболеваниями, а у женщины, родившей более трех детей, также уменьшается риск развития рака матки, яичников и молочной железы.

1–2 недели

Существуют два понятия: эмбриональный и акушерский срок беременности. Эмбриональный отсчитывают от момента зачатия. Но в медицинской карте будет указан именно акушерский срок, который отсчитывают от момента последней менструации. Возникает интересный парадокс: акушерский срок уже идет, а самой беременности еще нет.

3 неделя

В начале третьей недели происходит самое важное событие — встреча яйцеклетки с одним единственным сперматозоидом из многих миллионов. Оплодотворенная яйцеклетка начинает деление и продвигается в сторону матки по фаллопиевой трубе.

4 неделя

К концу четвертой недели эмбрион становится размером с маковое зернышко. Он прикрепляется к матке, а тест на беременность, проведенный в это время, дает положительный результат.

5 неделя

В первом триместре беременности закладываются основы здоровья будущего малыша: формируется ЦНС, сердечно-сосудистая система, а также костный скелет ребенка. Эмбрион подрастает почти до 2 мм. У него появляются два полюса — будущие ноги и голова. Формируются три функциональных слоя, из которых будут развиваться все системы и органы. Именно на этом этапе начинается закладка сердца и нервной трубки. Если ее формирование нарушается, может возникнуть серьезный врожденный дефект — расщепление позвоночника. Снизить подобный риск позволит прием фолиевой кислоты.

6 неделя

На этой неделе у женщины могут появиться или усилиться признаки токсикоза беременных: тошнота, слабость, рвота. У эмбриона начинают формироваться ручки и ножки, происходит процесс органогенеза: формируются печень, почки и другие жизненно важные органы. Будущей маме нужно пить достаточно жидкости, следить за питанием и отказаться от вредных привычек, если она еще этого не сделала.

7 неделя

Эмбрион размером похож на маленькую ягоду черной смородины. Самый важный процесс на этой неделе — развитие головного мозга у плода и разделение его на три отдела. На руках будущего малыша появляются пальчики, а на лице — ушки и носик.

8 неделя

На этой неделе могут сделать первое УЗИ, чтобы убедиться, что беременность маточная и прогрессирует. Продолжают формироваться черты лица и внутренние органы ребенка. Будущий малыш уже начинает двигаться.

9 неделя

Начинает закладываться половая система эмбриона. Будущий малыш уже размером с маленькую сливу, при этом почти половина его тела — это голова. Головной мозг в этот период развивается очень активно.

10 неделя

Со стороны еще сложно заподозрить беременность будущей мамы, но ее матка уже увеличилась в размере. С этой недели будущий малыш официально может называться плодом. У него уже сформированы основные органы, системы и части тела — им осталось «дозреть». Между пальчиками пропадает перепонка, а кости становятся более твердыми.

11 неделя

В это время проводят первый скрининг, который включает УЗИ и анализ крови мамы, который покажет риски генетической патологии плода и основные осложнения течения беременности. Такое обследование позволяет вовремя выявить грубые нарушения и пороки развития плода.

12 неделя

Мама уже прибавила первые несколько килограммов, а малыш дорос до размера мандарина. Примерно с этой недели начинают появляться видимые половые признаки, постепенно повышается точность определения пола будущего ребенка. Малыш активно двигается, а на его руках появляются маленькие ноготки. У него уже есть рефлексы: кроха может открывать рот, шевелить пальчиками.

13 неделя

С этого момента начинается второй триместр. Объем крови в организме будущей мамы постепенно увеличивается, поэтому важно принимать витамины с железом для профилактики анемии. Для развития мозга и зрения малыша понадобится лютеин, а для защиты сосудов мамы и профилактики появления отеков нужно принимать рутин. В витаминный комплекс обязательно должен входить цинк. Согласно исследованиям, его нехватка может быть причиной выкидышей и преждевременных родов. На этом сроке уже можно заметить увеличившийся животик будущей мамы. Сам малыш активно растет, у него появляются зачатки молочных зубов и волосы. Лицо все больше обретает привычные для нас человеческие черты.

14 неделя

В организме ребенка происходят важные изменения: плод вырабатывает собственные половые гормоны, начинает укрепляться грудная клетка, чтобы малыш в свое время смог сделать первый вдох, возникают рефлекторные сосательные движения, заканчивается формирование верхнего нёба. Как и прежде, нужно следить за полноценным питанием будущей мамы, но исключить чрезмерное употребление пищи.

15 неделя